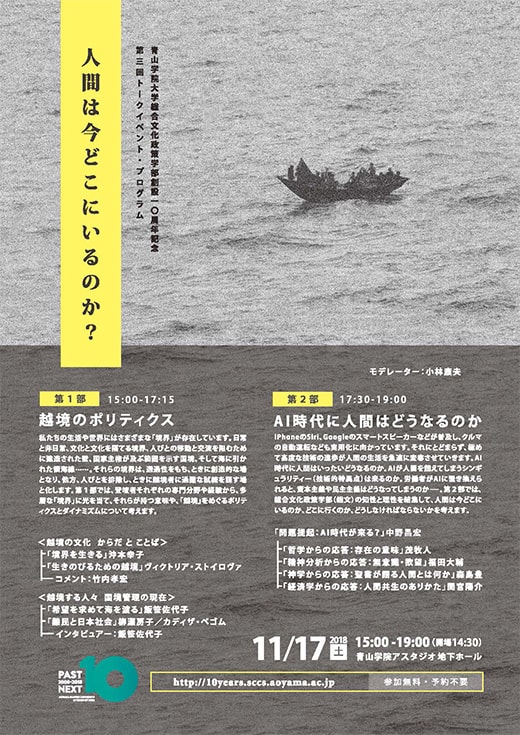

第1部

越境のポリティクス

モデレーター:小林康夫

前半パネリスト:沖本幸子、ヴィクトリア・ストイロヴァ

コメンテーター:竹内孝宏

後半パネリスト&インタヴュアー:飯笹佐代子*、パネリスト:柳瀬房子、カディサ・ベコム (*企画責任者)

〈越境の文化――からだとことば〉

- 小林

本日は、第1部が「越境のポリティクス」、第2部が「AI時代に人間はどうなるのか」というまったく方向性の違うセッションが並んでいます。そこで、「人間は今どこにいるのか?」という二つをつなぐテーマを掲げ、かつ総合文化政策学部にふさわしく、このイベントそのものが一つの文化政策の実践となるよう進めたいと考えています。

まずは、第1部のオーガナイザーを務めた飯笹佐代子先生に、セッションのねらいをおうかがいします。先生のご専門は何でしょう?- 飯笹

国際政治学です。その中で、特に越境とか難民をテーマにしてきました。私はもともと民族紛争やナショナリズムに興味があって国際政治学を専攻したのですが、そのころは国際関係論や国際政治学の領域で、人の移動というテーマは周辺的な位置付けでした。最近になって、難民や移民の問題が世界を揺るがすような状況になり、以前よりずっと注目されるようになっていると思います。

- 小林

越境、境界を越えるというのは必ずしもネガティブなものばかりではなく、ポジティブな面もありますよね、総文では、難民問題や越境をどのように捉えているのですか。

- 飯笹

-

多くの移動の原動力には、現状への絶望と同時に、より良い場所に行きたいという「希望」があります。希望や夢が、困難を乗り越え、新たな展開を導く力になるのだと言えます。ゼミの活動については、難民問題や越境について、アートという視点でどう語れるのか、あるいは芸術文化を通じてどのようなメッセージを発せられるか、といったことも視野に入れるようにしています。

飯笹 佐代子Sayoko Iizasa

研究機関等を経て、2016年より総文・教授。多文化社会論、移動研究(移民・難民)。主な著作に『シティズンシップと多文化国家 オーストラリアから読み解く』(日本経済評論社、2007年、大平正芳記念賞)、『海境を越える人びと 真珠とナマコとアラフラ海』(共編著、2016年、コモンズ)など。

- 小林

それがこのパネルを組んだ一番深いお気持ちだと。このように、文化政策がどう生まれるか、その根底を掴むことが大切で、皆さんは今の先生の思いを受け止めて、これからのシンポジウムを聴いていただければと思います。

それで、沖本幸子先生とヴィクトリア・ストイロヴァ先生にパネリストをお願いしたのは、どういうことを語っていただこうという思いからですか。

- 飯笹

沖本先生は芸能や祭祀がご専門ですので、ハレとケ、つまり日常から非日常へという越境についてどのように捉えていらっしゃるのかに関心がありました。私の領域とはかなり異なる「境界」や「越境」についてお話してくださいとお願いしました。また、ストイロヴァ先生は、ご自身の体験から「越境」を語ってくださる最適な方だろうと考えた次第です。

- 小林

ではお二人をお迎えいたします。お話をうかがったあと、竹内孝宏先生にコメントをいただきましょう。

「境界を生きる」沖本幸子

深い声の記憶―ネイティブインディアンの集いから

「境界を生きる」と題しましたが、いろいろなレベルの境界があります。飯笹先生がお話になる制度としての境界や、もしかすると第2部のAIの話は、人間と機械の境界の話かもしれません。私はずっと芸能の研究をしてまいりましたので、身体というものに非常に興味があって、そして、身体こそが自分の最も身近にある境界だと思っています。

沖本 幸子Yukiko Okimoto

総文・准教授。伝統芸能、特に日本中世の歌と舞、身体に心を寄せ、歴史と芸能の現場を行き来しながら研究を続けてきた。著書に『今様の時代』( 東京大学出版会、2006年)、『乱舞の中世』(吉川弘文館、2016年、サントリー学芸賞)など。2008年、本学部創設時に着任。

2年前にアメリカ西海岸北西部に位置するシアトルに行く機会がありました。シアトルというのは、もともとこの地のネイティブインディアンであるスクアミシュ族の酋長シアトル(Chief Seattle)にちなんだ名前です。たいへん人望のあった方で、白人との血で血を洗うような戦いによって双方が疲弊し、白人から「ここの土地をあなたたちに渡すから戦いを終わりにしよう」という取引の提案があったときに、「大地は人間に属するのではない。人間が大地に属すのだ」と言ったという逸話が残っています。

そのシアトルのワシントン大学にある、ネイティブインディアンの拠点となるロングハウスでのシンポジウムに参加したときのことです。ネイティブのさまざまな問題を議論する会だったのですが、主催者もほとんどがネイティブの血を引く研究者で、数多くのネイティブの人たちが聴講に来ていて、会も食事も祈りからはじまり、ネイティブの方々のドネーションで鮭やヘラジカがお昼に振る舞われ、みんなでくじを買ってネイティブの子供たちの教育資金を集めるなど、実に温かな雰囲気でした。会の終了後、主催者側の9人の女性が、協力してくれた方たちに感謝を述べると、一人のネイティブの老女が「この会は私たちの希望です」と言って立ちあがり、ネイティブの人たちからの感謝の言葉が続きました。すると、ネイティブの若い男女2人がすうっと前に出てきて「これから皆さんへの感謝の歌を歌います」と言って太鼓を打ち始め、歌い始めたんです。すると、会場にいたほかのネイティブの人たちが、一緒に歌い出し、会場が1つの声になったのです。それはそれは、深い声でした。私は歌謡の研究者としてスタートしたのですが、あんなに深い声に出会ったのは本当に久しぶりでした。こういう深い声がどうして出せるのか・・・。境界としての身体、メディアとしての身体の深さに関係があると思うのです。

身体の歴史を考えるとき、速く走ったり泳いだりといった身体能力は伸びてきましたし、病気を治す技術も向上しましたが、その一方で、人間のメディアとしての身体の能力は落ちつつあるのではないかと感じるんですね。本来の身体の力がどのようなものであり、それがなぜ失われてきたのか、それについて考えることが私の原点だったということに久々に思い至った経験でした。

中世の声

私は主に二つの軸で研究を進めています。一つは前近代を調べること、そしてもう一つは民俗文化の中に残された身体を探ることです。私は、前近代の中でも中世が専門の一つで、東海道沿い、山や川沿いを旅する芸能者を探ることから私の研究はスタートしました。録音技術もない時代ですから彼らの声はもはや残っていないのですが、文学作品や、いろいろな記録からうかがい知ることができます。

私が大好きな『更級日記』にこんな一節があります。13歳の女の子が父親の赴任先の上総の国に行く途中、関東の足柄山にさしかかって麓の宿に泊まり、真っ暗な闇の中で女性の歌い手たちに出会ったときのことが印象深く書かれている場面です。

足柄山といふは、四、五日かねて、恐ろしげに暗がりわたれり。やうやう入り立つ麓のほどだに、空のけしき、はかばかしくも見えず。えもいはずしげりわたりて、いとおそろしげなり。麓に宿りたるに、月もなく暗き夜の、闇にまどふやうなるに、遊女三人、いづくよりともなく出で来たり。……髪いと長く、額いとよくかかりて、色白くきたなげなくて、さてもありぬべき下仕へなどにてもありぬべしなど、人々あはれがるに、声すべて似るものなく、「空に澄みのぼりて」めでたく歌を歌ふ。

歌のプロたちの声は「空に澄みのぼりて」、澄んだ声で天空にのぼっていくような声だったというのです。その声のすばらしさを彼女は旅の途中でも、年をとってからも思い出したのですが、いったいどんな声だったのか、こういう声が何に支えられていたのかということを考えています。

天に届くということでは、中近世には興味深い習俗がありました。なにか約束事をするときは、今なら契約書を証拠として保管しますが、当時は紙に書いた起請文を燃やして、煙が天に届いたことを見る。そしてその灰を水に溶かして、誓約した人たちと一緒に飲んだのです。つまり、天との誓約を身体化、受肉化することによって誓いが成り立つと考えられていたわけです。目に見えない誓いを身体化することが、書類を残すこと、証拠を残すことより大切だと捉えられていたということです。こうした時代の中で、声というものもまた、人間の体内から出て、天まで、人間のうかがい知れないところまで届いていくものと考えられていて、だからこそ、声に力を見、力を感じる、そういう感覚がこの時代にあり、それが歌声の力を支えていたといえるのです。

こうした異界に通じる声は、能では男性に引き継がれてゆきます。天ではなく、死者と交流しようとするその声は、当然女性たちの「澄みのぼる」声とは変わってゆきますが、やはり、声の力が重視されていました。世阿弥の伝書『花鏡』に「舞は声を根となす」とあります。現在の感覚では、ダンサーとして良い人と歌手として良い人とは別ですが、ダンサーとしてすばらしい人でも、声がすばらしくなければいけない、声こそが芸能の根本にあると世阿弥は語っているのです。

異界に通じる声の力を信じて生きてきた中世の人たちの感性、その感性に支えられて当時の歌声が存在していたということがわかると思います。

民俗の時間と身体

こうした古典の世界を探求していく一方で、もう一つ、大切にしてきたのが、古くからの祭りや儀礼に残る身体性や感覚を探ることです。

この写真は、長野県の南端、静岡と愛知の県境付近にある天龍村坂部地区で非常に古くから行われている盆踊りの光景です。

私たちが日常さらされている近代的な時間は直線ですが、民俗の時間、自然とともにある時間は違います。朝が来て夜が来る。春が来て、夏が来て、秋が来て冬になり、そしてまた春が来る。こうした循環する時間軸があって、前近代の人たちはそれに身をゆだねて生きてきました。そんななかで、盆踊りはどういうものであったのか。

旧暦の7月15日の満月の夜、輪になって夜通し踊ります。そこに死者たちも帰ってきて、ともに踊る。踊っているのは現在の私たちですが、そこに過去の人々が混ざってきていて、死んだら私たちもまたその輪に加わってゆく……。つまり繰り返す時間のなかに、過去・現在、そして、未来が一つのものとして混じりあっているんですね。そういう時間感覚を、境界としての身体で感じながら踊るのが盆踊りです。死者の声に耳を傾け、死んで帰って来るときに思いをはせながら、その土地で生きてゆく。

生まれてから、死に向かって歩んでいく直線の時間に生きる現代の私たちが、過去と未来が一つになったもう一つの時間軸に立ち戻ることができる、そうした時間軸の中で今の自分をとらえ直すことができる、それが盆踊りの一つの役割でしょう。日常と非日常、ハレとケという言い方もしますが、お盆ならお盆、お祭りならお祭りのそのときに、循環する時間が畳み込まれているのが祭りの時間なのだと思います。

こうした盆踊りや祭りを、現在は観光化ですとか商品化ですとか、表層的に活用することばかりを考えているわけですが、もう少し深いところでそれぞれの意味を見直していくと、今こうした都市に生きる私たちの世界の見え方や世界との関わり方も変わっていくのではないかと思っています。

最後に、私が心の支えにしている言葉をご紹介して終わりにしたいと思います。渋沢敬三という日本銀行総裁や大蔵大臣を務めた政財界の大物でありながら、民具の収集をはじめとする民俗学研究に力を入れた文化人でもあった人ですが、渋沢は、彼が支援していた在野の民俗学者・宮本常一に、こんなことを言っています。

「大事なことは主流にならぬことだ。傍流でよく状況をみていくことだ。舞台で主役をつとめていると、多くのものを見落としてしまう。その見落とされたものの中にこそ大切なものがある。それを見つけてゆくことだ」

青山という都市文化の最先端、総文という未来志向のクリエイティブな活動が繰り広げられている学部の中で、私の研究自体が学部だけでなく時代にも世の中にも逆行するような営みなのかなと思っておりますが、芸能研究ですから、境界的でありたい、周縁的でありたいと思っておりますし、滅びたものや、もはや滅びそうになっているものに目を向けながら、そこにある「大切なもの」を探し、そして、そうしたものの価値を見つけながら歩いて行きたいと思っています。どうもありがとうございました。

- 小林

ありがとうございました。身体そのものが境界であるということがポイントだったと思います。一つ質問です。発表の中で、「境界としての身体」、「メディアとしての身体」という表現が出てきましたが、何と何の境界なんでしょう。

- 沖本

境界にはいろいろな次元がありますが、今日お話したのは、異界というか、見えない世界との境界ということです。今日は時間の関係でふれることができなかったのですが、メディアとしての身体ということでは、手の感覚、手仕事なども大切だと思っています。例えば蚕から機械を使わずに手で糸を引くと、蚕の呼吸がそのままウエーブになって糸に残ります。手織りなら、そのままその糸が織れて、個性的で面白い布ができあがります。しかし、機械は、繊維をまっすぐにのばして均一化してしまうので、きれいで扱いやすい糸にはなり、均一な布ができますが、糸は個性を失い、生き物としての蚕の性を見えなくしてしまいます。手は、蚕の呼吸の仕方を含めた自然の鼓動や変化などを直接感じ取る、自然と対話するメディアでもあるのです。これはほんの一例ですが、身体がまずは自然と対話する境界、結節点としてあり、その延長線上に、異界と通じる身体があるのだと思っています。

- 小林

異界の話をするときの沖本先生の身振りが踊ってましたよね、それを我々は見届けたということで、次のヴィクトリア・ストイロヴァさんにバトンを渡しましょう。