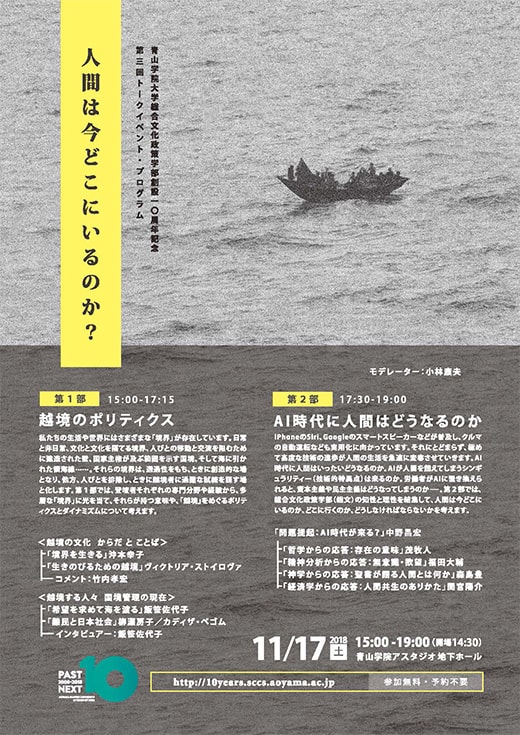

第1部

越境のポリティクス

モデレーター:小林康夫

前半パネリスト:沖本幸子、ヴィクトリア・ストイロヴァ

コメンテーター:竹内孝宏

後半パネリスト&インタヴュアー:飯笹佐代子*、パネリスト:柳瀬房子、カディサ・ベコム (*企画責任者)

ディスカッション:越境とアイデンティティ

- 小林

ありがとうございました。まず竹内さんの言葉をいただいて、そのあとでディスカッションしましょう。

- 竹内

なぜ私がコメンテーターとして呼ばれたのかわからなかったのですが、今の話を聞いてわかりました。越境に失敗した人間として、ですね(笑)。越境に失敗すると居場所がなくなって放浪者になるという指摘は、まるで自分のことを言われているようでした。

竹内 孝宏Takahiro Takeuchi

総文・教授。表象文化論。学と芸が一致する奇跡の瞬間を待望しつつ、数年前から「都市下位文化としての大衆演劇」という命題にほとんど取り憑かれ、残された人生をすべてこれに捧げる決意を固めたところ。本学部には2008年の創設と同時にオープニングスタッフとして着任。

- 竹内

-

沖本先生の発表は、昔の言い方だと「近代の超克」のプロジェクトとして、中世の文学と、現代の民俗学的なアプローチで越境を考えていく。その際の強力なツールになるのが、メディアであり境界でもある身体で、そこに注目しているというものです。先ほど小林先生から何と何の境界かという質問がありましたが、私は、今日の話に限って言えば、この世とあの世の境界だと受け止めました。この世とあの世を媒介するメディアとしての声や身体というのは、まさに芸能がもつ最も根元的な機能の一つです。

ストイロヴァさんのお話は、一つに政治的な意味での国境、その境界を越えるとか、越えられて取り残されてしまう、あるいは越えてきた人を受け入れるという受け身の立場について。もう一つは同じようなことがコミュニケーション論の図式でも言えて、自分の言ったことが正確に相手に送り届けられるかどうかといったことが、まさに国境を越えるという行為の成功/失敗と重ねて考えることができるという趣旨だったと思います。

お二人の話とも、要するに越境とアイデンティティの問題に帰着するのではないでしょうか。

越境というのは、やればやるほどアイデンティティを希薄化していくというか、曖昧なものにしていくことがあるのではないかと思いますが、お二人のお話を聞くうち、越境を通じてアイデンティティを組み換えたり、形成したり、確認していくというポジティブな機能もあるのだという希望をもらいました。

- 小林

飯笹先生はどうお感じになりましたか。

- 飯笹

私は社会科学が分野の人間で、お三方、小林先生も人文科学ですよね。物事の捉え方やアプローチが相当違うんだなと。でも人文科学のほうに越境した気分で、そのまま迷子になったようで…

- 小林

誘惑されましたね(笑)

- 飯笹

-

身体があの世とこの世の境界だと改めて思いましたし、ストイロヴァ先生のコミュニケーションは境界を越えることだというお話も興味深くうかがいました。

- 小林

竹内先生がアイデンティティという問題を提起してくださいました。すごく重要なまとめ方だったと思うので、まずそれに対して、沖本先生、ストイロヴァ先生からコメントをお願いします。

- 沖本

-

私自身も越境に失敗した放浪者です(笑)。現代の東京に生まれ育ちまして、もともと根なし草の不安感を抱いていて、その根っこを見つめようということで、前近代に行ったり、地方に行ったりして、今の自分を相対化する作業を繰り返してきました。そういう意味で、私の研究自体がアイデンティティの確認につながっているということもありますし、祭や芸能、境界的な時間や身体がアイデンティティの組み替えと確認に重要な役割を担っているということも感じます。

- ストイロヴァ

-

人文科学というのは、もともと失敗者によって成り立っているんですよ。私の専門は『日本書記』や『古事記』の注釈なんですが、非常に言語力が要求されるテキストが多いので、常にアイデンティティの危機に押しつぶされるような気がしています。難しくてなかなか読めない。近世では本居宣長の『古事記伝』なども読んでいます。宣長の文体はロジカルで明快ですが、やはり難しいですね。

- 小林

-

『古事記』とか宣長なんて、日本人でも読めないようなものも読んでいらっしゃるけれど、沖本さんの言う声についてはどう思いますか?『古事記』の声ってどういうものでしょう?

- ストイロヴァ

-

以前、千葉大学名誉教授の三浦祐之さんの『口語訳 古事記』がブームになりましたよね。古事記は語りとして口承されてきたものがベースになっています。語り部を創り出して、おじさんキャラで「なんとかじゃ」というふうに、語り部に託して物語を語らせた点が受けた。ハリー・ポッターなどのファンタジーとも重なってベストセラーになったんです。

- 小林

-

古事記は口承文学です。沖本さんが言う一番深いところから出てくるような声、例えばインディアンの文化なども文字の文化ではないわけで、文字文化を持ったがゆえに、我々は身体や深い声を失ってしまったのではないか。そういう問題提起でもあるわけですよね。

国境を越えるときに必然的に言語が変わるわけですが、ではそのとき声は変わるのか変わらないのか、どうなんでしょう?

- 沖本

文字文化を持ったから私たちが身体や深い声を失った、という面は確かにあると思います。私、実はもともとは日本文学が専攻でして、文字の文化の側にいたんです。けれども、芸能は文字だけでは研究できませんし、芸能は文字に還元できないものがあるから魅力があるわけですし、生き残り続けているのだとも思うのです。言語とともに声が変わるかと言われると、やはり変わるように思いますし、そもそも声には言葉を超えた力がある。インディアンの歌に感動したとき、私にはその歌詞がわかっていませんでした。しかし、深い感謝の念や、なんでしょう、どっしりとした魂の叫びというのか、そういうものがふつふつと心の底に迫ってくるわけです。ですから、声には、国境を越える力があると思います。

声だけでなく、ダンスやそのほかさまざまなすぐれた芸能者の身体の力というのは、言葉を超えて、国境を越えて伝わるのだと思うのです、このあたりは竹内先生からお願いします。- 竹内

-

芸能と国境というテーマで、一つ思い当たる文学作品があります。中里介山の『大菩薩峠』で、ご存知の通り、主人公の机竜之助という盲目の剣豪が遍歴を続ける未完の大長編小説です。女軽業師とか芸人など、おもしろおかしい脇役がわらわら登場して大活躍したり、芸能史についてぼんやり思いをこらしながら読むのも楽しい小説です。

その中の『白骨の巻』に、国境を越えることが越境にならないという、一節が出てきます。ここに慶応のはじめ、大小日本の手品を表芸にして、イギリスからオーストリーを打って廻り、明治二年に日本へ帰って来た芸人の一行がある。白い紙を蝶に作って、生命を吹き込んだ柳川一蝶斎を座長として、これに加うるに、大神楽の増鏡磯吉、綱渡りの勝代、曲芸の玉本梅玉あたりを一座として、日本の朝野がまだ眠っている時分に、世界の大舞台へ押出した遊芸人の一行があります。その一行の中から、何か目論むところがあって、英国の興行中に、急に便船によって日本へ帰って来たものがある。それが、御家人崩れの福村あたりから、この社会へ何か渡りをつけたようです。

そして、こう続く。

遊芸──なるが故に国境が無かった。吉田松陰は、これがために生命を投げ出し、福沢諭吉も、新島襄も、奴隷同様の苦しみを嘗め、沢や、榎本は、間諜同様に潜入して、辛くもかの地の文明の一端をかじって帰った時分に、柳川一蝶斎の一行は、悠々として倫敦三界から欧羅巴の目抜きを横行して、維納の月をながめて帰ることができました。しかし、粗漏なる文明史の記者は、こんなことを少しも年表に加えていないようです。

遊芸なるが故に国境が無かった、と。つまり、旅芸人というか、越境に失敗した放浪者――90年代のはやり言葉で言えば、領土化されていない状態のノマドたちには国境がない。私も同じ越境の失敗者として共感するところがあります。

ただ、ほぼ同じ時代の川端康成の『伊豆の踊り子』などでは「途中、ところどころの村の入り口に立札があった。――物乞ひ旅芸人村に入るべからず」という文章が出てきます。国境はないけど、村境いはある。そういった旅芸人のありかたがうかがえます。 - 小林

-

今の話はとても重要で、国境や境って誰が決めたの?って問題ですね。いま世界ではあちこちで国境の線を引き直していますが、境は初めからあるわけじゃない。誰かが決めたわけです。そして国境を越えるというのは、ネイションステーツの壁を越えることで、さまざまな掟なども絡んできて非常に難しい。問題は、それを越えていく人のアイデンティティです。越境することで、はたしてアイデンティティが変わるのかどうか?

例えば私の日本人として規定されているアイデンティティが、もし越境によって変わるとすれば、向こうに行って別のアイデンティティを持つことができたら、そのアイデンティティは、日本とかブルガリアなどとは関係がないアイデンティティですよね。とすれば、アイデンティティは一つではない。国家が決めるのではなく、ひょっとしたら人間はもっと自由なアイデンティティを持っているかもしれない。

日本人のままで、日本語しかしゃべれないままロンドンに行った芸人たちは、日本人である以前にヒューマンであり、身体を持っていたんです。つまり、私の身体が私のアイデンティティだと。それは死者と生者の境界をぐるぐる回っているものとしても位置づけられるかもしれないけれども、空にのぼっていく声を持った身体である。人間は天地の間に立っているんですね。天と地の間に立つアイデンティティを持っていたら、平面上に、恣意勝手に決められた国境とは違うものが見えるかもしれない。でも、それを理解するには、一度は国境を越えてみないとわからない。

今日、沖本さんや竹内さんは「越境できなかった失敗者だ」なんて言っていましたが、それって、越境は必要ないということですよ。すでにそういう身体を持っているから。「見て、私を。こんなに踊れるでしょ」というわけです。はい、これが前半のまとめです。

続いて、国によって引き裂かれてしまう、そこに悲しみや苦しみがある我々のポリティカルな現実に対してどう向かい合っていくべきかという問題を考えていきます。

小林 康夫Yasuo Kobayashi

東京大学総合文化研究科教授を経て2015年より総文・特任教授。1950年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科、パリ第X大学ナンテール(テクスト記号学科)卒。専門は、現代哲学/表象文化論/芸術論。著書に『表象文化論講義 絵画の冒険』(東京大学出版会)、『オペラ戦後文化論1 肉体の暗き運命1945-1970』(未来社)、『君自身の哲学へ』(大和書房)、『こころのアポリア』(羽鳥書店)など。