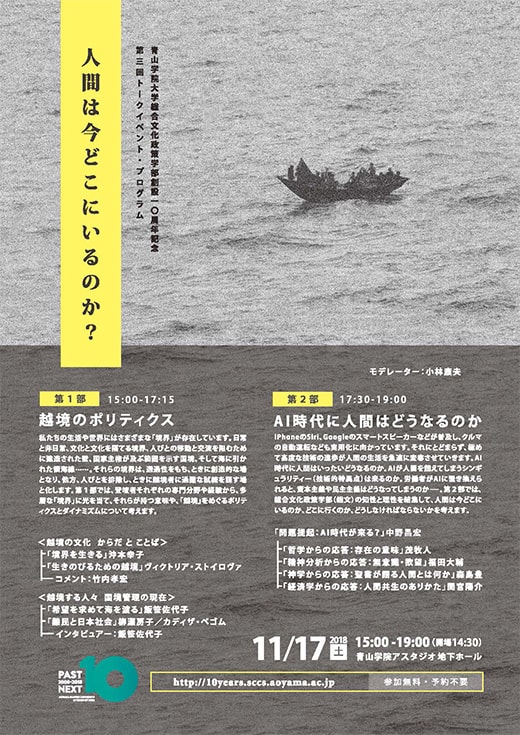

第1部

越境のポリティクス

モデレーター:小林康夫

前半パネリスト:沖本幸子、ヴィクトリア・ストイロヴァ

コメンテーター:竹内孝宏

後半パネリスト&インタヴュアー:飯笹佐代子*、パネリスト:柳瀬房子、カディサ・ベコム (*企画責任者)

「生きのびるための越境」ヴィクトリア・ストイロヴァ

ひとくちに越境といっても、実にさまざまな越境があります。大別すれば二つ。一つは沖本先生が話された、精神的、文化的な意味合いでの越境。もう一つは身体的、社会的な意味合いでの越境です。こちらは飯笹先生がお話くださいますので、私はその中間の領域をお話します。

ヴィクトリア・ストイロヴァVictoria Stoilova

2015年より総文・助教。ブルガリア・ソフィア大学東洋言語文化学部日本学科第一期生。東京大学大学院研究生を経て、修士課程・博士課程で学ぶ。研究分野は日本文学・思想、比較文学比較文化。研究テーマは『古事記』『日本書紀』解釈史、東アジア古典学、漢文訓読と英文訓読。

さて、「生きのびるための越境」というハードなタイトルをつけたのは、お話をいただいたときに『生きのびるためのデザイン』*1と『生き延びるための世界文学』*2という2冊が思い浮かんだからです。

『生きのびるためのデザイン』(原題:『Design for the Real World: Human Ecology and Social Change』)の著者は、ヴィクター・パパネック。オーストラリアのウイーンに生まれ、アメリカに移住してフランク・ロイド・ライトの弟子になりながら建築家にならずにデザイナーになった人で、二重の意味での越境者です。

もう一冊は、アメリカにやってきた異国人が英語に独特のニュアンスを付け加えることで英語の世界を豊かにしているという指摘をしている本で、これも越境者の本といえます。

これから命からがらの越境体験談をしようというわけではありませんので、どうぞご安心ください。

*1

『生きのびるためのデザイン』

ヴィクター・パパネック 著|阿部公正 訳

晶文社 刊

*2

『生き延びるための世界文学』

都甲幸治 著

新潮社 刊

リアルな国境線

さて、私はブルガリア出身です。生まれたときブルガリアはまだ共産圏の国でした。いろいろあって外に飛び出したのですが、「生きのびるため」というほどの切迫感はありませんでした。日本に来たのはベルリンの壁が崩壊してから数年後のことです。父と兄がブルガリアにいて機会をみて帰省していますから、私はとうてい越境者といえるような立場ではありません。ただ生まれた土地のせいで、皆さんよりは境界線に敏感かもしれません。

例えばこれはブルガリアとトルコの国境にある検問所の写真です。EU圏内ではもう見られない光景で、この検問所もトルコがEUに加盟すればなくなるはずです。陸続きの国の国境線はだいたいこういったもので、空港の出入国審査とあまりかわりませんが、通過するときに感じる緊張感はまったく別種のものです。

四方を海で囲まれていることもあり、日本人の多くは国境に対してリアルな実感がもてないようです。そんな場所で「越境」を考えると、文学的、精神的な色合いが強くなってしまうのは仕方のないことでしょう。このあたりの事情を図にするとこんな感じになるかと思います。

境界線があり、そこを越えるところまではなんとなくイメージできるし、越境前もおぼろげながらも想像ができるかもしれません。でも「越境後」については、なかなか想像しにくいのではないでしょうか。

自身が越境しなくとも、越境の当事者になりうる

しかし、国境線という境界線を体感できなくても、日本の中にも物理的な境界線があります。中には諸外国のハードな境界線が束になってもかなわないような強固な境界線もあります。例えば、過労死を生み出す会社という境界線。日本以外なら死ぬまで働かなくてはならない会社など、みなサッと辞めてしまうので存続できません。ところがこの国では「ブラック企業」と揶揄されるだけで退職者が相次ぐこともなく、平然と営業を続けられます。ありえないくらい不思議な話です。私は客観的な外国人の目に戻して見ているからわかるのであって、日常生活ではすっかり馴染んでしまい、過労死とTVで聞こえてきても、「ああまたか」ですませてしまっています。

この「馴染む」、「和む」というところまでいかないと、越境は成就しないのです。和むというのは、聖徳太子の「和をもって貴しとなす」の和で、英語ではsettle down、あるいはsettlementというニュアンスが近いかもしれません。この「受け入れ」、「馴染む=和する」がないと、越境者は、「漂泊者」「漂流者」になります。身体はボーダーのどちらかにいるのですが、精神はどちらにも属さない。根無し草、デラシネですね。

皆さんはおそらく自分は一生越境なんて関係ないと思っているかもしれません。たしかに皆さんが越境する側になる可能性はきわめて低いでしょう。ただし、越境される側、つまり越境してくる人たちを受け入れる側、あるいは越境していく人たちを見送る側になる可能性はどうでしょう。とくに少子高齢化が叫ばれる今、足りない労働力を補おうというのでたくさんの外国の人たちが入ってきていて、店員さんが外国人のコンビニもかなり目につくようになりましたし、新生児の半分が外国籍という自治体や、日本人のほうが少数派住民になってしまった団地もあるそうです。しかもこの傾向は、都市部よりも農村や漁村のほうが顕著だとのこと。こういう人たちとどのようにつきあっていけばいいかと考えたとき、越境の可能性がない人たちも越境の当事者になることがわかるでしょう。

越境とコミュニケーション論

ここで私の専門との関わりを少しだけお話します。この、越境は越境する側と越境される側がいて成就するといいう構造は、コミュニケーションの構造と似ているのではないかということです。つまり言葉が発せられるとき、その言葉が身体を越境して相手に届いても、その言葉が相手には理解されず、コミュニケーションが不成立となるという構造です。昔の日本では目上の人から「言ったじゃないか」と怒られることがよくあったそうです。これは言ったのだから通じて当たり前、通じないのは聞いていなかったからに違いないというロジックですね。

こうしたコミュニケーション論としての越境を考えるヒントになるのが、哲学では今村 仁司さんの『作ると考える――受容的理性に向けて』、言語学では立川健二さんの『愛の言語学』、『誘惑論』などです。最後に、『誘惑論』のさわりを読んでみます。

誘惑者の実践的な知は、つぎのことを告げている。《他者》とは、逃げ去るもののことだ、と。わたしが追えば追うほど、他者は<差異>を撒きちらしながらわたしの手を逃れ去っていく。わたしの必死の追走は、逆説的にも他者の逃走を加速させてしまい、どこまで追いつめても、他者はぎりぎりのところでわたしの指のあいだから逃れ去ってしまう。

(『誘惑論』新曜社 1991年 p132)

ここで立川さんの言う「誘惑」とはロマンティックな意味ではなくて、先ほどお話したような、自分が発した言葉が相手に伝わらないことを土台にした言語論で、越境する人を見送る視点です。この立場からは、多分に文学的な匂いがします。

越境する側、越境され置いていかれる側、越境されて入ってこられる側。物理的には三者三様ですが、精神的な面からみると明らかに非対称で、単純な比較対照はできません。こうした視点も越境を考えるときに興味深いということを指摘して、私の発表を終えたいと思います。