第1回トークセッション

都市創造のポリティックス:

渋谷・青山 これまでの10年/これからの10年

モデレーター:小林康夫

パネリスト:團紀彦、黒石いずみ、鳥越けい子*

コメンテーター:伊藤毅 (*企画責任者)

「円山町で音風景を遊ぶ・渋谷を読む」鳥越けい子

■SCAPE WORKSとSound Walk

私の出身は音楽学です。近代芸術としての音楽はユニヴァーサルになってしまったのですが、私はアンチで、人類の歴史を通じて地球上の各地域には多様な音楽活動があったはずだというところから出発していますので、今のユニヴァーサル・フォームの話も、團さんがやっているのはアンチなんじゃないかと思います。

鳥越けい子Keiko Torigoe

聖心女子大学教授を経て2008年より総文・教授。1955年生まれ。カナダヨーク大学大学院/東京芸術大学大学院音楽研究科修了。サウンドスケープという考え方をもとに、日本各地の音文化を調査研究しつつ、環境保全からまちづくりに至る、各種プロジェクトを展開。参加プロジェクトに、横浜市西鶴矢橋、水琴窟の東屋、瀧廉太郎記念館庭園整備、立山博物館野外施設「五響の森」等。著書に、『サウンドスケープ:その思想と実践』(鹿島出版会/SD選書)、『サウンドスケープの詩学』(春秋社)など。

さて、私のお話は「円山町で音風景を遊ぶ・渋谷を読む」。「遊ぶ」というと本当に遊んでいるだけじゃないかと思われるかもしれませんが、音楽の場合、たとえば英語だと「音楽する」ということ自体をプレイミュージックとか、楽器を演奏するときにもプレイギター、プレイピアノと言う。そうした意味で、音楽はプレイ=遊ぶということと本質的な繋がりがあるんですね。そして日本語の「遊ぶ」は、儀式や祭礼といった神事にも端を発して音を奏で、別天地に身を委ねるといったことに繋がる。そうしたことから、音楽というと普通、歌ったり楽器を弾いたりすることとされますが、私は音楽という活動はそれだけではなく、地域の歴史や、土地の声を聴き取り、それを発信する行為でもあると思っています。

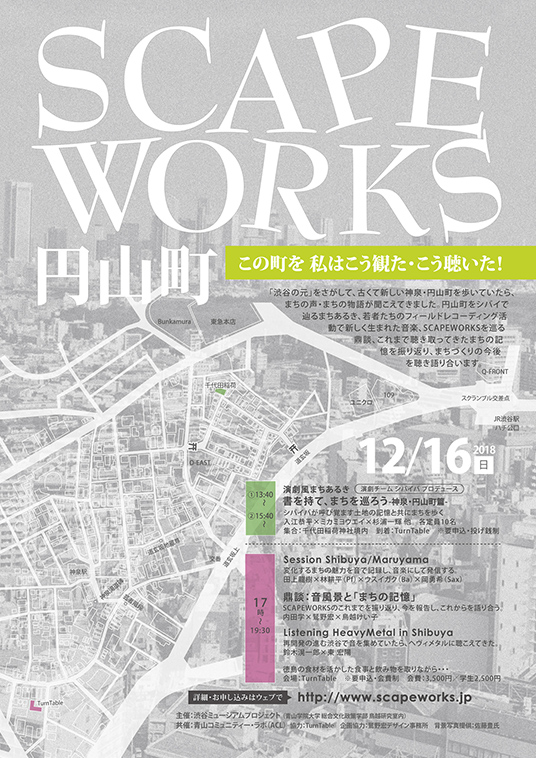

それを皆で楽しみながらやる。そうした趣旨で企画したプロジェクトがSCAPE WORKS、そのフィールドが渋谷の円山町というわけです。

一般に、ランドスケープというと目に見える景観を意味しますが、この「SCAPE WORKS」というのは、私が専門とするサウンドスケープの考え方を元に、音をはじめ形にならない地域の歴史やそこに暮らす人の記憶や文化など目に見えないさまざまなものをSCAPEとして捉え、それをその土地や地域の作品(WORKS)として捉えるプロジェクトです。

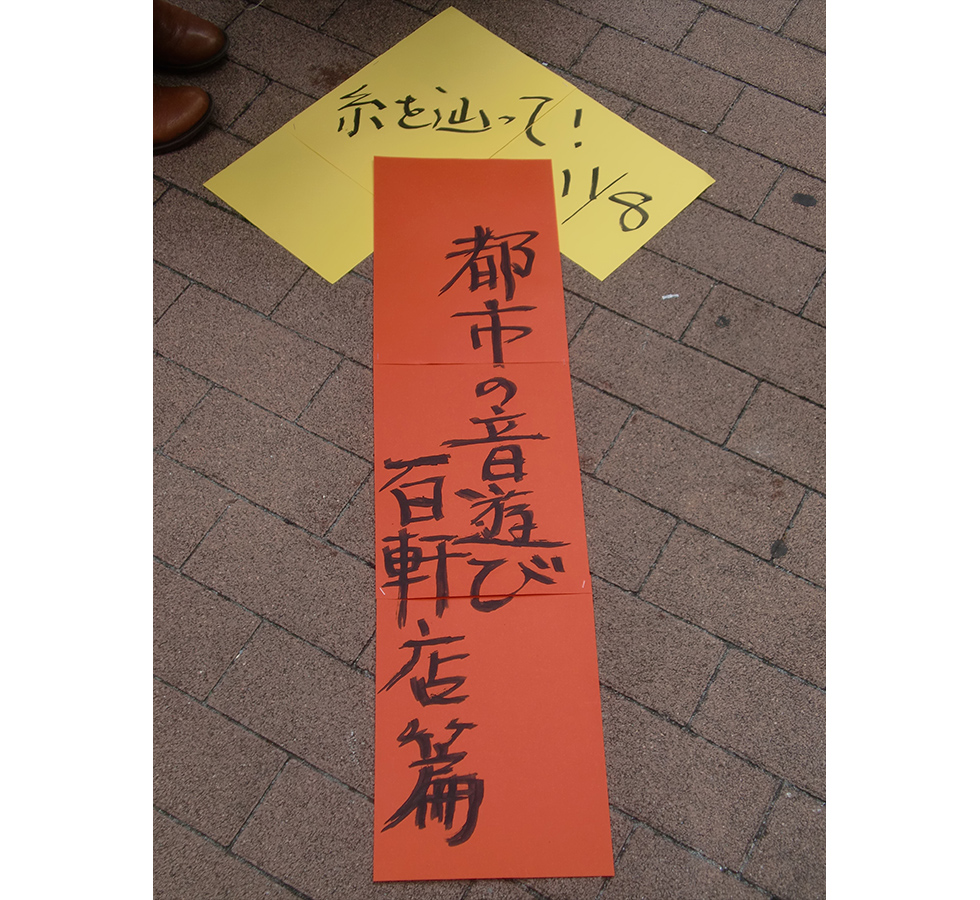

私は、2008年に総文が創設されたタイミングで青学に来ました。1年目は学生がまだ相模原キャンパスだったので、2年生になった学生たちが青山に来た2009年から、まずは「SCAPE WORKS 百軒店」としてこの取り組みを始めました (図1)。2016年度からはフィールドを円山町へと拡大し、現在は「SCAPE WORKS 円山町」として展開しています(図2)。つまり、総文に来てから現在まで一貫して、学生たちやプロのアーティストたちと一緒に、この実験的まちづくりプロジェクトを続けているわけです。

渋谷は、大小さまざまな丘や台地、川や坂道によって構成される都市。その特徴を明確に示しているのが示しているのが、かつて「渋谷の奥座敷」と呼ばれた神泉・円山町です。円山町は、渋谷駅から道玄坂をずっと上っていって右に入ったところ。北側は松濤、東は道玄坂、西は神泉町に接していて、ラブホテルなどもいっぱいあるあたりです。

この円山の突端に位置する百軒店エリアは今、渋谷の中で一番ディープな場所とされていて、たとえば『散歩の達人』という雑誌で「シブい渋谷」を特集した号では、百軒店にあるムルギーというカレー屋さんや、名曲喫茶ライオンのある通りが「シブい渋谷」の代表として紹介されています。ここにはかつて、ジャズ喫茶などもたくさんあって、音楽にはとても縁の深い場所なんですね。

2009年に実施したプログラムの一つ「都市の音遊び」(図3)は、この土地そのものをレコード盤に見立てて、あたかも溝を刻んでいくように道に引いた糸をたどりながら、この街の音を聴き取っていくというワークショップ的作品。「SCAPE WORKS」の最初の年に、フィールドとしての百軒店の特徴を踏まえ、「SCAPE WORKS」というプロジェクトの趣旨を、象徴的に表そうとしたものです。

目で観察しながら歩くという「まち歩き」は、藤森照信さんたちによる路上観察学のような活動を通じて既に市民権を得ています。が、ここでやったのは、特に音に注意して歩くというSound Walk(音聴き歩き)。白い布で目隠しをして歩いたり、糸をたどりながら周りの音を聴いたり。到着地点の千代田稲荷には狐がいるため「狐の耳」をつけて歩けば、時空を超えた街の音は果たして聴けるのだろうか… そうした思いを込めたものでした。

Sound Walkというのは「サウンドスケープ用語」ですが、もう一つ「Earwitness」という言葉を紹介しましょう。これはEyewitness(目撃者)をもじって作られた用語で、「耳の証人」というわけです。一般には、紀行文や日記、あるいは小説等に記載された「ある特定の場所で、いつ、誰が何を聞いたか」について言及したテキストのことです。例えば、渋谷駅周辺だと、作家の大岡昇平が『少年』の中で、現在のヒカリエの前あたりで、蜂に追いかけられたときブンブンいう音を聞いたといったことを綴っている、そういうテキストのことですが、実際に生きている人で「これこれの時代に、この場所でこんな音をこんな気持ちで聞いた」といったことを話してくれる人もまた「耳の証人」です。

百軒店はかつて、渋谷村の入会地、ある種の原野のようなところでした。その頃に聞こえていた音と、今そこで聞こえる音は当然違うわけです。そういう土地の記憶について、Earwitnessに話を聞いたり、昔の地図を片手にその音源を探っていくといったことは「サウンドスケープ研究」のフィールドワークにおける重要な活動です。

■百軒店の始まりと豊後竹田

そんな調査活動の中で興味深い発見がありました。

明治42年の地図を見ると、今は百軒店となっている場所に大きな家がある(図4)。そこれは、誰のお屋敷か思ったら、なんと「中川伯爵邸」だったとのこと。中川伯爵とは、豊後竹田7万石の岡藩の藩主、中川久成なのですが、竹田は実は、私にとっても非常に縁のあるまちなんです。

岡城の城下町、竹田には、瀧廉太郎が幼少期を過ごした家がある。今から約30年ほど前、その廉太郎旧宅を記念館にする際、建築家の木島安史さんに頼まれて、私はその庭園のデザインを担当したことがあるんです。そのため、私はしばしば竹田を訪れて、このまちのサウンドスケープ調査をしました。以来、まるで自分の第二の故郷のように思っているまちが、竹田なんですね。そこのお殿様が、東京に来てからなんとこの百軒店に住んでいた! あまりの偶然にびっくりしました。

このまちの一角に、百軒店がどうしてできたかを物語った薄汚い看板があります。ここには、西武系列のコクドの前身である箱根土地が、もともとは住宅地として開発しようと、中川伯爵邸の土地を購入していた。そこに大正12年(1923年)、関東大震災が起こったので、下町で被災した老舗、銀座の木村屋とか日本橋の名店を誘致し、現在で言うところの百貨店のようなイメージを渋谷の都市空間に展開しようとした… といったことがまちの歴史として書かれています。

そうしたことを竹田出身の人に話したら、「昔うちのおじいさんが、伯爵に挨拶するために渋谷に行った」などという話も出てきた。そうしたなか、2013年の「SCAPE WORKS 百軒店」では、竹田市長を百軒店でかつて伯爵邸内にあった中川稲荷がその境内に合祀されている千代田稲荷にご案内する等、百軒店と豊後竹田のつながりを、私なりに展開することにもなりました。

■まちの歴史を聴く、歌う

こんな活動を続けながら、渋谷という都市の成り立ちを探っていくと、円山町に繁華街・渋谷のルーツがあることや、今はその町名が道玄坂になっている百軒店もかつては円山町の一部だったことも分かり、2016年度からは「SCAPE WORKS 百軒店」を「SCAPE WORKS 円山町」として拡大・展開しているわけです。

そうしたなか、白根記念渋谷区郷土博物館からの依頼を受け、2017年には「音風景で辿る:渋谷・神泉円山町」という展示を、同博物館で行いました。そのとき「かつての円山町を今に伝える音」として展示した「芸者階段の音」を聴いていただきたいと思います。これは円山町が花街だったということを今に伝える階段で、芸者さんが和服で歩きやすいよう、蹴上が浅く踏面が広く造られた独特な形状をしています(図5)。

明治初期に円山に花街が生まれ、大正期にはこのあたり一帯は「料理屋」「待茶屋」「芸者置屋」が軒を連ねる「三業地」として栄えていて、何人もの芸者さんがここを下駄で歩いていました。どんな音がしていたんだろう、再現してみたいということで、ゼミ生たちが実際に下駄で歩いてみたときの音です。

芸者階段の話は、神泉駅すぐ近くにある喫茶店のオーナーにして写真家、共同浴場「弘法湯」の末裔である佐藤豊さんからうかがいました。神泉駅周辺はかつて「神泉谷」と呼ばれ、ここに湧き出ていた霊水を沸かして村の共同浴場として使っていた。明治に入り、佐藤さんのひいおじい様が、まちの人たちからその経営を任されたとき、浴場に併設する料理旅館を作った。それが花街、円山町のきっかけになったとのことです。

つまり、ここは文字通り「神泉」、神の泉だったわけですが、残念ながら今は、その泉や水の流れは見えませんし、その音も聴くことはできません。

この近くの道玄坂上から1本右に入った滝坂道は、大山や富士山に参詣するための通り道として栄えていたそうです。きっと江戸時代には、大山講や富士講の人たちが、泉に来て身体を清めてから出かけたり、戻ってきて共同湯で休んだりしていたに違いありません。

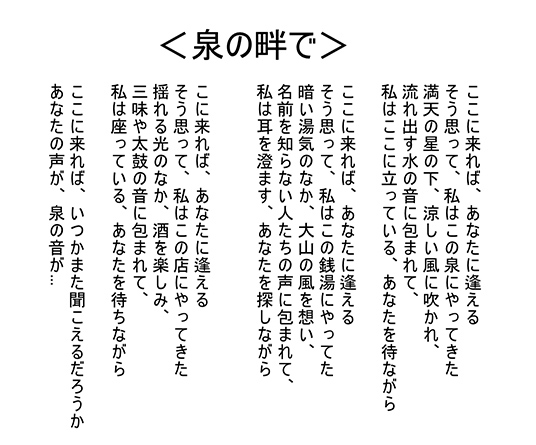

この土地のそういう歴史を今に伝えるため、それぞれの時代にこの泉に集まってきた人たちへの思いをこめて「泉の畔で」と題した詩を作りました(図6)。2016年度の「SCAPE WORKS 円山町」のなかでSound Walkをしたとき、友人の音楽家、辻康介さんに出発地点とした千代田稲荷の境内と、終着地点としてライブハウス、Shibuya 7th Floorで、その詩を歌ってもらいました。

このほか、瀧廉太郎が作曲した<荒城の月>の「百軒店リミックスバージョン」というものを作って、商店街の放送システムから百軒店まちに流したり、千代田稲荷の前にあったお店で、<荒城の月>を含めた瀧廉太郎の曲を、現代の百軒店風にアレンジしたライブをしたこともあります。仲間のアーティストたちをはじめ、学生たちやまちの人々を巻き込みながら百軒店や円山町をフィールドに展開する「新しい音楽の場づくり」も、過去を未来につなげる「生きたまちづくり活動」の一環なのです。

- 小林

-

ありがとうございました。この「泉の畔で」の詩に出てくる「あなた」は誰で、どういうイメージなんですか?

- 鳥越

-

「あなた」とは、泉に佇んでいる謎の女の人。そして縄文人も、江戸の人も、明治の人も、その女の人に会いたくてこの泉にやってくる。もちろん逆に、会いに来るのが女の人で、泉で待っているのが男の人でもいい。とにかく水のあるところに人が来て、会いたかった人に会えたり、あるいは関係を深められたり、そういう原点になる場所が泉だというイメージです。

- 小林

-

鳥越先生にとって「音を聴く」というのはどういうことでしょう? 例えば芸者階段の石段を降りてくる下駄の音を聴くことによって、その芸者さんに会える。そういう感じなんですか?

- 鳥越

-

別に本当の芸者さんに会うとかじゃなく、自分も芸者さんになったみたいな気持ちになって歩いてみたり、追体験してみたりすることは、最終的には五感全体を通して、その土地の記憶を「こういうことだったのか」と発掘したり、実感することに繋がるということですね。

- 小林

-

それは音楽の拡張なんですか?それとも音楽とは違う?

- 鳥越

-

まさに音楽です。都市を体験するというのはこういうこと。ですから本当は、建築家の人も芸者階段を下駄で歩いてほしいなと思います。